Este cómic nos sitúa en un contexto muy particular, en una sensibilidad especial que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, en la que la ortodoxia cristiana pierde fuerza, en favor de doctrinas religiosas eclécticas como la teosofía, con el auge las sociedades secretas y masónicas, con la popularización de las sesiones espiritistas… una nueva espiritualidad y sensibilidad respecto al Más Allá que nos conduce a situaciones tan extrañas y divertidas como las vividas por dos de los personajes más famosos de su época, el mago, ilusionista y escapista Houdini y sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), creador de Sherlock Holmes.

Luis Recasens y Manel Cruz ya han trabajado sobre este icónico escritor en Yo maté a Sherlock Holmes, cómic que representa muy bien hasta qué punto Holmes fue un personaje muy querido y, para algunos, casi real, hasta el punto de eclipsar a su autor. En este caso, asistimos a otro episodio de la vida del escritor de tan carismático bigote, su amistad con Harry Houdini, pero desde una perspectiva muy particular, la de su relación con el Otro Lado.

Conan Doyle era un férreo creyente del mundo espiritual y paranormal y estaba además casado con una conocida médium de la época. Houdini, en cambio, era un profesional en todas las ramas de la magia, aunque más conocido por sus escapismos imposibles, gracias a una gran resistencia física que adquirió con una gran preparación. Pero más allá de su dedicación profesional, desarrolló, tras la muerte de su padre, una obsesión personal por desenmascarar los trucos de médiums y espiritistas que, en salones de espectáculos, organizaban sesiones para contactar con los muertos.

Tanto fue su interés, que es conocida una anécdota sobre un acuerdo con su mujer: la de transmitirse un código, curiosamente extraído de una carta de Conan Doyle, para comunicarse entre ellos una vez que él hubiese fallecido. Y, desde el Más Allá, poder “demostrar” su identidad a través del código, en caso de que esto le resultara posible. Al cabo de diez años, su mujer celebró una última sesión, sin éxito.

El dibujo de Manel Cruz es muy limpio y el guión de L´Avi entretenido. El relato, narrado con cierta guasa, juega con los equívocos entre realidad y ficción. Ambos ya habían trabajado juntos en Paseo por el jardín de Roundhay, sobre los orígenes del cine y la complejidad social, industrial y artística de este acontecimiento. También han tratado este tema en obras como Los relatos de El linternista vagamundo y otros cuentos del cinematógrafo (2011), Pasen y vean o La sonrisa de Greta. Siempre abordando capítulos muy concretos y poco conocidos, pero que ilustran muy bien la forma de sentir y pensar de una época. En este caso, la relación entre dos fenómenos, unidos por la admiración y separados por los espíritus.

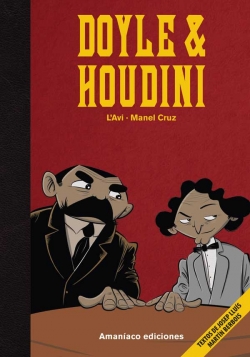

Reseña de Doyle & Houdini

Reseña realizada por Tata

El copyright de las imágenes de cada cómic o serie pertenecen a las correspondientes productoras y/o distribuidoras.

Cómpralo en Amazon

Cómpralo en Amazon